Hof Brandstäter

Hof Brandstäter / Waldfrieden Kirchspiel Aulenbach ( Aulowönen ) |

|

Leben auf einem ostpreußischen Bauernhof

Der Bericht steht im ComGen Digisat zur Verfügung: Digitalisat in der DigiBib

Leben auf einem ostpreußischen Bauernhof

Waldfrieden / Krs. Insterburg

1930-1945

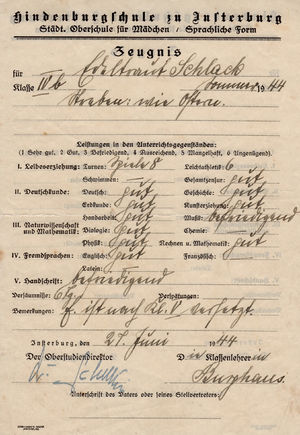

Edeltraut Tauchmann geb. Schlack

Bischweier

Februar 2021

© Arbeitsgemeinschaft Kirchspiel Aulenbach 2021 (info@kirchspiel-aulenbach.de)

Allgemeines

Wohn- und Nutzgebäude

Unser 48,34 ha großer Bauernhof lag ein beträchtliches Stück vom Dorf Waldfrieden_(Ostp.) entfernt, wir wohnten allein auf weiter Flur, umgeben von unserem eigenen Land und ohne direkte Nachbarn. Von der Landstraße führte ein mit Birken eingefasster Privatweg zu unserem Gehöft. Die Hauptgebäude standen wie bei allen Bauernhöfen im Geviert (4 Häuser) um einen freien Platz, den Hofplatz, kurz Hof genannt (die Bezeichnung „Hof“ bedeutete also sowohl Hofplatz als auch Gehöft/Bauernhof). Dem Wohnhaus gegenüber lag die Scheune, rechts und links die Ställe für Pferde, Kühe, Schweine und Federvieh. So konnte man vom Wohnhaus aus den ganzen Hof überblicken und die dortigen Vorgänge ggf. auch ungesehen kontrollieren.

Außerhalb des Hofkarrees befanden sich noch eine Schmiede und eine vielseitig genutzte Holz- und Wagenschauer. Diese diente sowohl als Lagerplatz für Brennmaterial wie Holz, Kohlen, Briketts und Grude/Grudekoks als auch als Unterstellplatz für Kutschwagen, Gig (ein einspänniger, zweirädriger offener Wagen mit Gabeldeichsel für ein Pferd zum Selbstfahren), Schlitten, Handwagen und dergleichen. Des weiteren gab es hier so etwas wie eine Tischler-Werkstatt, ausgestattet mit großer Werkbank, Hobelbank mit Schraubstock und einem Großangebot an Werkzeugen wie Hammer, Äxte, Sägen, Hobeln, Feilen, Raspeln, Stemmeisen, Schraubenzieher etc., so dass selbst der in Abständen einbestellte Stellmacher kaum eigenes Handwerkszeug mitzubringen hatte. Was für ein idealer Platz für uns Kinder, hier ohne Beaufsichtigung herumzuwerkeln!

Gewiss nicht ganz den Vorschriften entsprechend war das Auto in der zu einer Garage ausgebauten zwischen Scheune und Kuhstall gelegenen Remise (Unterstellplatz) untergebracht, in der sich auch der Trecker und diverse Ackergeräte befanden. Was nicht gerade Platz hatte, wurde wie auf anderen Höfen zwischenzeitlich im Freien abgestellt.

Auf der Fotokopie sieht man ein weiteres Gebäude, von uns Keller genannt. Das untere Stockwerk steckte nämlich tief in einem Erdaufwurf und war somit kühl und ideal für die Lagerung von Hackfrüchten wie Kartoffeln, Rüben, Wrucken (Steckrüben) und Rote Beten, aber auch Kohlsorten wie Weiß-, Rotkohl und Wirsing. Im vorderen Teil befand sich eine Futterküche (Vorbereitung des Tierfutters). Solche Keller gab es auch auf anderen Gehöften. Für gewöhnlich waren die einstöckig und mit Moos überwachsen. Der unsrige besaß ein Dachgeschoss (Kniestock), wo die Hühner und Puten ihr Reich hatten. Über eine verbreiterte, aber für Fuchs, Iltis und Marder unüberwindbare Sprossenleiter konnten sie nach Belieben ein- und ausgehen. Dieser alte Keller war kein Prachtstück, und so ließ ihn mein Stiefvater (Anm. mein leiblicher Vater war 1932 bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen) abreißen und durch je einen Anbau an Schweine- und Kuhstall ersetzen. Dadurch bekamen die Hühner und Puten zusammen mit den Gänsen und Enten einen ebenerdigen Stall, was zu unserem Schrecken eines der oben erwähnten Raubtiere mehrere Male zu nutzen wusste.

... ein weiteres Gebäude

Da ich mit Akribie jedes Gebäude aufgezählt habe, darf ich zwei nicht unterschlagen, obgleich ich dieses Kapitel gerne unerwähnt lassen würde. Es handelt sich um die beiden Plumpsklos, das eine für die Familie und Besucher, das andere für das Dienstpersonal. Diese hölzernen Herzhäuschen befanden sich bei der Holz- und Wagenschauer, also ein beträchtliches Stück vom Wohnhaus entfernt, wurden sie doch nicht als Vorzeigeobjekt angesehen. Bei Regen und Wind dorthin zu gehen, war nicht angenehm. Was für ein beschwerlicher Gang aber erst an dunklen, eiskalten Winterabenden, wenn man sich mit Taschenlampe oder Laterne bewaffnet auf den Weg machen musste! Wen wundert es da, dass wenigstens für die Nacht unter jedem Bett ein Nachttopf stand, entweder aus emailliertem Metall oder aus bemalter Keramik, letzterer für gehobenere Ansprüche wie Besucher. Nein, die „stillen Örtchen“ mit ihrem Überfluss an frischer Luft waren gewiss kein einladender Platz für passionierte Zeitungsleser, was die Verweildauer natürlich erheblich verkürzte. Zeitungen gab es da zwar auch, aber die waren schon mehrere Wochen alt, bereits in zweckdienliche Stücke geschnitten und an einem Haken aufgehängt. Sie ersetzten schlichtweg das heutige Toilettenpapier.

Gefiederte Hofbewohner

Auf unserem Scheunendach befand sich wie bei fast allen Gehöften ein Storchennest. Der „Adebar“ galt natürlich auch bei uns als Glücks- und Kinderbringer. Ich sah dem lebhaftem Treiben auf dem Dache gerne zu, hasste es jedoch, aufgefordert zu werden, das Sprüchelchen „Storch, Storch, Ester, bring mir eine Schwester“ nachzuplappern. Zu unseren ständigen Sommergästen gehörten unter anderem auch Schwalben und Mauersegler, die ihre Nester unter den Dachüberhängen der Stallungen gebaut hatten und bei aufkommendem Regen/Gewitter auf der Jagd nach Insekten tief über dem Hofplatz hin- und herschossen. Sie waren praktisch unsere Wetterfrösche. Man pflegte zu sagen: „Wenn die Schwalben tief fliegen, gibt es Regen.“ Die Außenwände des Hauses waren dann mit einer Heerschar von Fliegen übersät.

Garten und Infrastruktur

Unser Wohnhaus war an zwei Seiten von einem großen Garten umgeben, an dessen Staketenzäunen (Lattenzaun) hohe Bäume als Windschutz standen: Eichen, Ahorn, Buchen, Birken und vor allem Tannen. An der Nordseite des Gebäudes befand sich ein großer Teich. Da er in regelmäßigen Abständen „entmodert“ wurde (Wasser abgelassen, Schlamm mit Hilfe von Loren und Schienen auf einen Haufen gefahren und nach ausreichender Lagerungszeit als natürlicher Gartendünger genutzt), war das Wasser auch zum Baden geeignet. Leider schmeckten die Fische (Karausche) trotzdem immer etwas moderig

Wie alle Dorfbewohner von Waldfrieden_(Ostp.) hatten wir weder elektrischen Stromanschluss noch fließendes Wasser. Bei der Abstimmung über das Für oder Wider der Verlegung einer Stromleitung hatte sich die Mehrheit seinerzeit aus Kostengründen dagegen entschieden. Mein Stiefvater träumte davon, sich sofort nach Ende des Krieges auf eigene Rechnung eine Stromleitung von dem ca.1 km entfernten Transformatorenhäuschen zu unserem Hof legen zu lassen, wie es das Moorbad Waldfrieden und das Gut Weidlauken bereits getan hatten. Drei Brunnen auf unserem Gehöft versorgten Mensch und Tier mit dem lebensnotwendigen Nass. Der dicht am Küchentrakt gelegene war mit einer Saug- und Druckpumpe ausgerüstet. Das Wasser wurde in Eimer gepumpt und in der Küche in eine mit einem Holzdeckel verschließbare hölzerne Wassertonne geschüttet. Ein Gefäß zum Schöpfen lag daneben - nach heutigen Begriffen also völlig unhygienisch. Damals wurde jedoch niemand krank davon, niemand sprach von Salmonellen. Das Quietschen des Pumpenschwengels habe ich noch heute im Ohr, und man sagte wohl mit Recht, jemand hätte eine Stimme wie ein verrosteter Pumpenschwengel. Dieser Schwengel schien mich kleine Marjell magisch anzuziehen. Hin und wieder packte mich der Ehrgeiz, mich nicht nur spielerisch dranzuhängen, sondern selbst einmal einen Eimer mit dem kostbaren Nass zu füllen. Wie würden sich die Dienstmädchen über meine Hilfe freuen! Doch so sehr ich mich auch anstrengte, meine Kraft reichte einfach nicht aus, meine Bemühungen blieben erfolglos. Bei sinkendem Wasserspiegel war das Wasserpumpen generell ein recht mühsames Unternehmen. Da mussten erst einmal ein bis zwei Liter Wasser in die obere Öffnung des Pumpenrohrs gegossen werden - zum Ansaugen. Wie erlöst war man, wenn der Brunnen daraufhin das benötige Nass hergab!

Trotz der drei Brunnen konnte es in besonders trockenen Sommern oder extrem kalten Wintern zu einer Wasserknappheit kommen. Dann mussten die Knechte und Mägde das Wasser für die Tiere aus dem Teich schöpfen und mit einer Peede (hölzernes Tragjoch über den Schultern für je einen Eimer rechts und links) in die Stallungen tragen. Bei lang anhaltender strenger Kälte war es mitunter sogar notwendig, Wasser in großen Tonnen aus dem Dorfteich heranzufahren, wie es auch andere Bauern taten. Unser Hausteich war dann mit einer etwa 35 cm dicken Eisschicht bedeckt, in die aus Sorge um die Fische mehrere Löcher geschlagen wurden, mit Bedacht aber stets in Ufernähe und an abgelegeneren Stellen, damit wir Kinder weiterhin die große Eisfläche zum "Krängeln" (siehe Link) und Schlittschuhlaufen nutzen konnten.

Mein Stiefvater glaubte nun, mit dem Bohren eines vierten Brunnens Abhilfe schaffen zu können. So wurde ein sogenannter Rutengänger bestellt, der mit seiner aus einer Astgabel oder einem Y-förmig gebogenen Draht bestehenden Rute / Wünschelrute das Gelände absuchte, und an genau der Stelle mit dem Graben begonnen, an der seine Rute nach unten ausschlug. Das sollte nämlich über einer Wasserader der Fall sein. Leider klappte es bei uns nicht. Ein Brunnenring nach dem anderen wurde versenkt, und wie gespannt wir auch in die Tiefe starrten und auf die aus der vermeintlichen Wasserader hervorschießenden Fontäne warteten, trat außer einem kleinen Rinnsal nichts zutage, sodass der tiefe Schacht wieder zugeschüttet werden musste. Hatte die Kunst des Rutengängers tatsächlich versagt? Oder hatte er diesen Platz nur in Ermangelung eines besseren vorgeschlagen, obgleich seine Rute hier nur schwach reagiert hatte? - Klar, dass wir Kinder nun ausprobieren wollten, ob wohl einer von uns ein geeignetes Medium wäre. Schnell hatten meine pfiffigen Brüder das benötigte Instrument aus einem Draht in Y-Form gebogen, mit dem wir dann nacheinander das Gelände um die Gebäude abschritten. Nichts! Doch als wir unser Experiment in die Zimmer verlegten, schlug die Rute bei mir in einer der Stuben nach unten aus. Konnte das sein? Mit verbundenen Augen wurde ich noch ein paarmal durch alle Räume geführt, und tatsächlich reagierte die Rute immer an derselben Stelle - ausgerechnet im Schlafzimmer meiner Eltern, dicht neben den Ehebetten. So war meine „große Entdeckung“ mehr als nutzlos, denn sie führte ja nicht zum Bau eines Brunnens, sondern schürte nur die Angst gegen die als schädlich eingestuften „Wasserstrahlen“.

(Laut Internet werden Wünschelruten mitunter noch heute eingesetzt. Es gibt sogar Rutengänger-Vereine, doch haben wissenschaftliche Studien einen Zusammenhang zwischen Wünschelruten-Ausschlag und Wasseradern nicht bestätigt.)

Altenteil

Auf unserem Hof lebten auch Opa und Oma Schlack als sogenannte Altsitzer mit Anspruch auf Altenteil (Ausgedinge, Leibgedinge). Das war die damals für Bauern übliche Altersversorgung, nachdem sie ihren landwirtschaftlichen Betrieb an einen Nachkommen (notfalls an einen sonstigen Dritten) übertragen hatten, der ihnen im Gegenzug die bei der Übergabe vereinbarten Leistungen auf Lebenszeit gewährte.

Laut Grundbucheintragung bestand das Altenteil aus folgenden Zuwendungen:

freie Wohnung, Brennmaterial, 1 Kuh zum Melken, 1 Schwein von 3 Zentner Lebendgewicht, 2 Eier am Tag, 3 Gänse, 850,- RM im Jahr.

Ich bin sicher, dass die Sachleistungen in dieser Form nie erfolgt sind, denn die Großeltern gehörten bei uns wie auch auf den anderen Höfen (Burba, Mosel, Haller, Schüssler, Loerchner, Fleiß) einfach zur Familie. Es wurde gemeinsam geschafft, gemeinsam gegessen, gemeinsam gefeiert und gemeinsam getrauert. Großeltern bedeuteten allgemein eine große Hilfe. Selbst wenn sie körperlich nicht mehr arbeiten konnten, hüteten sie doch noch die kleinen Enkelkinder. So sehe ich vor meinem geistigen Auge meinen Großvater mit dem Rücken gegen den Kachelofen gelehnt sitzen und mich auf seinen zum Schaukelbrett verschränkten Händen hin und her wiegen, oder ich sehe meine Oma, wie sie mir in der Pfanne schnell Mehlflinsen/Pfannkuchen oder Arme Ritter für ein von mir verschmähtes Mittagessen backt (mitunter zum Verdruss meiner Mutter, die meinte, die Marjell solle essen, was auf den Tisch käme, die aber selbst zur Pfanne griff, wenn Oma mal streikte.)

Dienstpersonal

Mit dem elterlichen Anwesen meines Stiefvaters in Tannenfelde waren rund 64 ha zu bewirtschaften. Bis zum Ausbruch des Krieges hatten wir immer zwei Dienstmädchen, das eine für die Stuben und die Versorgung des Geflügels, das andere für die etwas gröbere Arbeit wie Küche und Fütterung der Schweine.

Für die Pferde war ein Knecht verantwortlich, für die Kühe ein zweiter Knecht, der später durch einen Schweizer/Melker abgelöst wurde (siehe weiter unten). Bei vermehrtem Arbeitsanfall wurden Tagelöhner/-innen aus dem Dorf einbestellt, vorrangig natürlich unsere eigenen Leute, die auf dem Hof meines Stiefvaters in Tannenfelde wohnten. Bedarf bestand im Frühjahr beim Setzen von Kartoffeln, Rüben und Wrucken, später beim Behacken derselben, im Juni bei der Heuernte, im Sommer bei der Getreideernte, im Herbst beim Ernten der Kartoffeln und den anderen Hackfrüchten und im Winter schließlich beim Dreschen. Übrigens, beim Kartoffelsammeln verdienten sich die Arbeiterkinder aus dem Dorf gerne eine Kleinigkeit: Neben den Mahlzeiten bekamen sie 50 Pfennig pro Tag.

Eine weitere Hilfe waren mitunter Studenten und junge Männer aus dem Rhein-Ruhrgebiet, die als sogenannte Landhelfer den ganzen Sommer über bei uns blieben. In den letzten Kriegsjahren schickten uns die Behörden auch HJ-Jungen aus Insterburg zum Ernteeinsatz. Auf diese auf das Landleben nicht unbedingt erpichten Stadtkinder hätte mein Stiefvater gerne verzichtet, doch wäre eine Ablehnung (NSDAP) in damaliger Zeit nicht ratsam gewesen.

Als die Milcherzeugung durch Inbetriebnahme eines speziellen Fahrzeugs der Insterburger Molkereigenossenschaft, des sogenannten „Milchautos“, rentabel geworden war, vergrößerte mein Stiefvater die Viehherde - ein Anbau schaffte den dafür erforderlichen Platz - und stellte einen Schweizer/Melker ein, dessen ausschließliche Aufgabe es war, sich eigenständig um den gesamten Viehbestand zu kümmern und zweimal täglich die Milch in großen Aluminiumkannen ins Dorf zu der Milchsammelstelle an der Kies-Chaussee zu transportieren, wo das Milchauto sie abholte und die leeren Kannen von der Molkerei zurückbrachte, auf Bestellung auch gefüllt mit Molke oder Magermilch zur Aufzucht der Tiere. Bei allem war größte Sauberkeit gefordert. Auch musste die Milch bei warmer Witterung bis zur Ablieferung vorgekühlt werden. Als Kühlraum diente der Brunnen, in den die Milchkannen an Stricken herabgelassen wurden. Da das Milchauto auf keinen Fall verpasst werden durfte, stand dem Schweizer neben einem speziellen Fahrzeug auch ein eigenes Pferd, das sogenannte „Milchpferd“, zur alleinigen Verfügung.

Von Kühen und Butter …

Bis zur Einstellung des Schweizers wurden bei uns die Milchkühe überwiegend von weiblichen Personen gemolken, wie es auf kleineren Grundstücken bis zum Schluss der Fall war. Auf unserem Hof beherrschten alle die Kunst des Melkens, selbst mein Stiefvater, und so war es nur zu natürlich, dass ich es als kleines Mädchen auch lernen wollte. Mir also einen Melkeimer und einen niedrigen dreibeinigen Melkschemel geschnappt, mich vor das pralle Euter gesetzt und als erstes unter Anleitung meines Stiefvaters die Zitzen zu säubern versucht. Aber anscheinend war die Kuh mit meiner Handhabung nicht einverstanden und schlug mir ihren Schwanz gleich einmal schwungvoll um die Ohren. Und je länger ich mich abmühte, ihrem Euter ein paar Tröpfchen Milch zu entlocken, desto irritierter reagierte sie. So hieß es dann bald, i c h solle das man lieber bleiben lassen, i c h würde die Kühe nur „verderben“, sprich, die Tiere würden das Euter hochziehen und keine Milch mehr hergeben, womit dann später auch ein guter Melker seine liebe Not hätte. (Der Schweizer benutzte übrigens einen Einbein-Melkschemel zum Umschnallen: zeitsparender, hygienischer.)

Gebuttert haben wir selbst, denn ein Bauer hat ja als Selbstversorger so weit wie möglich von seinen eigenen Erzeugnissen gelebt. Bis zur Einführung des Milchautos war Buttern sowieso die einzige Möglichkeit, die überschüssige Milchmenge gewinnbringend zu verwerten. Und das ging so vor sich: Die Milch wurde frisch von der Kuh in einer Milchzentrifuge durch Drehen eines Schwungrades geschleudert. Durch den Umlauf der gelochten, handbetriebenen Trommel mit hoher Geschwindigkeit trennten sich die Fettpartikel ab und liefen durch ein Rohr nach außen in ein Tongefäß für Rahm/Sahne, während die Magermilch durch ein zweites, dickeres Rohr in einen Eimer floss und für die Aufzucht von Tieren verwendet wurde. Die Sahne musste mehrere Tage in der kühlen Speisekammer ruhen, bis sie etwas fester und somit reif fürs Buttern war. Das geschah bei uns im kühlen Keller mit Hilfe einer Buttermaschine. Durch Drehen eines Schwungrades wurde die sich im Inneren der tonnenförmigen Maschine befindliche Sahne von einer Art Holz-Quirl so lange geschlagen, bis sich Fettklümpchen zu größeren Flocken verbanden und diese sich letztlich zu einem Butterklumpen zusammenballten. Durch tüchtiges Kneten mit der Hand entfernte meine Mutter die restliche Flüssigkeit (Molke) und formte die fertige Masse in einem Holzmodel zu appetitlichen Stücken von 500 Gramm.

In Waldfrieden gab es so gut wie keine Möglichkeit, Milch oder Butter zu verkaufen. Denn selbst wer sich keine Kuh leisten konnte, besaß zumindest ein paar Ziegen, scherzhaft „Milchkühe des kleinen Mannes“ genannt. Glücklicherweise hatten wir in Insterburg Freunde mit einem Kolonialwarengeschäft, die uns die überschüssige Butter gerne zum Weiterverkauf abnahmen, während sich meine Mutter im Gegenzug mit zwar teuren, aber leicht zu transportierenden Waren aus ihrem Laden eindeckte wie Kaffeebohnen, Kakao, Mandeln, Schwarztee und dergleichen, also Kolonialwaren aus Übersee, deren Einfuhr im Laufe des Krieges immer stärker gedrosselt wurde. Einmal hat meine Mutter auch ausprobiert, Butter auf dem Insterburger Wochenmarkt anzubieten, sich aber so sehr über die Stadtfrauen geärgert - oder sich von ihnen gedemütigt gefühlt? -, dass sie es nicht ein zweites Mal versuchte. Die Damen gingen mit ihrem eigens dafür mitgebrachten Löffelchen von Stand zu Stand, schmeckten überall herum und versuchten dann, durch Herummäkeln die Preise zu drücken. Vorkriegszeit! Es stimmt jedoch, dass es für den Wohlgeschmack der Butter auf die Qualität der Sahne ankommt, somit also auch auf die Tierhaltung (Stall oder Weide) und Fütterung (Grün- oder Trockenfutter).

Nach Einführung des Milchautos wurde nur noch für den Eigenbedarf gebuttert. Für die kleinere Menge reichte ein Butterfass mit einem Stampfer aus. Als während des Krieges fast die gesamte Milch abzuliefern war und die Behörden daher die Milchzentrifuge durch Beschlagnahme eines bestimmten Teiles unbrauchbar gemacht hatten, mussten auch wir die uns nun zugeteilte Butterration von der Molkerei beziehen. Trotz vieler Milchkühe knapp an Butter? Nun, meine Mutter verstand es, täglich etwas Milch abzuzweigen und bei der Herstellung von Butter auf eine alte Methode zurückzugreifen, die man vor Erfindung der Milchzentrifuge angewandt hatte und die sicherlich bei Besitzern von nur einer Milchkuh noch immer gängig war: Man ließ die Vollmilch an einem kühlen Ort ruhen, schöpfte dann vorsichtig den sich oben angesammelten Rahm ab, der wiederum einige Tage ruhen musste u.s.w. Durch diese längere Verarbeitungszeit - ohne Kühlschrank! - vergrößerte sich natürlich die Gefahr, dass das Vorprodukt umkippte und nicht mehr zu gebrauchen war. Doch zum Glück verfügte meine Mutter über ein gutes Fingerspitzengefühl, das für eine Bäuerin einfach unerlässlich war, sodass wir auch in kargen Zeiten immer etwas Butter zum Zusetzen hatten.

Unsere Dienstboten verstanden ihr Handwerk und waren es gewohnt, hart zu arbeiten, hatten sie doch alle schon mit 14 bzw. 15 Jahren nach Beendigung der Volksschule in Stellung gehen müssen. Eine Ausnahme bildete das Pflichtjahrmädchen Herta, wohlbehütete Tochter eines Insterburger Bahnbeamten. Die hatte gerade die Mittelschule mit der Mittleren Reife abgeschlossen und strebte eine Ausbildung bei dem Insterburger Hauptpostamt an. Nach den Bestimmungen des 1938 eingeführten Pflichtjahres waren aber alle Mädchen unter 25 Jahren zu einem Jahr Arbeit in der Land- und Hauswirtschaft verpflichtet, bevor sie eine Lehre oder anderweitige Ausbildung beginnen durften. So kam dieses Stadtkind im Alter von 16 Jahren zu uns aufs Land. Ich erinnere mich gut an ihren ersten Arbeitstag: Ein Frühlingstag, die Kartoffelmiete war gerade geöffnet worden, und nun hieß es, die faulen Kartoffeln auszusortieren, natürlich ohne die aus unserem heutigen Leben nicht mehr wegzudenkenden Einweghandschuhe. Zwar handelte es sich hier um keine schwere körperliche Arbeit, doch wer den Geruch von verfaulten Kartoffeln kennt, weiß, dass diese Aufgabe kein Zuckerschlecken war. Um der nicht gerade glücklichen Herta etwas Trost zu spenden, setzten sich meine Mutter und ich zu ihr und griffen beherzt in den Kartoffelberg. Naja, meine Mutter ließ uns beide bald laufen, und Herta wurde mir eine geschätzte Weggefährtin. Zu ihren Eltern entstand ebenfalls ein guter Kontakt. Wiederholt kamen sie sonntags unangemeldet mit dem Mittagszug nach Waldfrieden und genossen bei uns ostpreußische Gastfreundschaft wie umgekehrt auch ich in ihrer gepflegten Stadtwohnung.

Arbeitszeiten

Der Arbeitstag auf dem Bauernhof begann sehr früh, besonders im Sommer; denn bevor es hinaus aufs Feld ging, mussten ja die Tiere gefüttert sein. Ich habe mir sagen lassen, dass Pferde sogar 1 ½ bis 2 Stunden zum Fressen brauchen. Ab meinem elften Lebensjahr bin ich ja selbst schon um 5:45 Uhr aufgestanden, um den Zug zur höheren Schule in Insterburg zu erreichen, und das empfand ich keineswegs als ungewöhnlich, war doch um diese Zeit im Haus und in den Stallungen schon alles in vollem Gange. Also, in der Landwirtschaft konnte man von einer Wochenarbeitszeit von 48 oder gar 40 Stunden nur träumen. Zwar waren die Samstage etwas ruhiger, denn für gewöhnlich standen außer Putzarbeiten nur die Vorbereitungen für den Sonntag an, doch einen freien Wochentag gab es nicht, musste doch auch sonntags gekocht, abgewaschen, die Betten gemacht und das Tierreich versorgt werden.

Außerdem kam an Sonn- oder Feiertagen, an denen wir viele Gäste eingeladen hatten - im heutigen Sprachgebrauch also eine Party gaben - zusätzliche Arbeit auf die Dienstboten zu. Die Knechte nahmen die Kutschen der Besucher in Empfang und kümmerten sich um deren Pferde, während die Dienstmädchen bei Tisch bedienten und natürlich einen Berg an Geschirr und Pfannen abzuwaschen hatten. Im Winter oder bei nassem Wetter waren sie den Besuchern auch bei der Garderobe behilflich. Wie seinerzeit üblich, wurden die vielen Mäntel / Pelzmäntel in einem Schlafzimmer säuberlich über die Betten gelegt und bei Aufbruch der Gäste wieder herbeigebracht. Ein Trinkgeld zu geben, war damals noch kaum in Mode. Erst allmählich gingen die Gastgeberinnen dazu über, ein dafür vorgesehenes Tellerchen auf den Garderobentisch zu stellen.

Für zusätzliche Arbeit wurde weder ein Lohnzuschlag noch ein Ausgleich durch Freizeit gewährt. Und was heute doch vollkommen undenkbar ist, gab es für die Dienstboten auch keinen Jahresurlaub, nahmen sich doch selbst die Bauern keinen. In meinem ganzen Umfeld kannte ich nur drei Familien, die zu verreisen pflegten. Aus Waldfrieden war das einzig und allein die Lehrerfamilie Hüber, deren alljährliches Zeil ihre Heimat, das Memelland, war, wo sie überwiegend Verwandte und Freunde besuchten.

Trotzdem waren alle zufrieden. Bei leichteren Feldarbeiten wie dem Wenden des Heues pflegten die Dienstmädchen sogar zu singen. Ich erinnere mich noch gut an ihre Lieder: „Du kannst nicht treu sein, nein, nein, das kannst du nicht“ oder „Es war einmal ein treuer Husar, der liebte sein Mädchen ein ganzes Jahr“ oder „Ja, ja, ja, ach ja, ist traurig, aber wahr, nein, nein, nein, ach nein, von einmal kann es nicht sein!“ Was wohl?, grübelte ich. Herrlich die Sommerabende, an denen die Knechte und Mägde zu Musik aus der Mundharmonika oder dem Grammophon vor dem Haus zu tanzen pflegten! Unvergesslich eine schon schadhafte Grammophonplatte mit ihrem „Waldeslu-u-u-ust, Waldeslu-u-u-ust, ach wie einsam schlägt die Brust…“! Die Winterabende verliefen ebenfalls recht harmonisch. Zum Leidwesen meiner Mutter hielt ich mich mit meinen Brüdern lieber bei den Leuten in der Küche als im Wohnzimmer auf. Es wurde hauptsächlich Karten gespielt, wobei ich zwar nur Zuschauerin war, aber mich doch durch intensives Beobachten und Nachfragen mit den Spielregeln von Sechsundsechzig, Schafskopf und Skat vertraut machen konnte.

An manchen Winterabenden saß meine Mutter mit den Mägden und sonstigen weiblichen Personen im Wohnzimmer zusammen, jeder bei dem anheimelnd warmen Licht der Petroleumlampe über seine Handarbeit gebeugt. Die meisten strickten sich dicke Wollsocken und Fausthandschuhe, ohne die man im Winter auf einem Bauernhof ja nicht sein konnte. Unter der Anleitung meiner Mutter brachten hier selbst unerfahrene Strickerinnen Prachtstücke zustande. Die einzige in der Runde, die sich nach meinem Empfinden mit etwas „Feinerem“ beschäftigte, war das Pflichtjahrmädchen Herta. Dieses junge Stadtkind, das unser ländliches Gefilde nach einem Jahr wieder verlassen und in seine städtische Umgebung zurückkehren würde, hatte sich nämlich hoch moderne Taschentücher zum Umhäkeln gekauft, die es nun mit kunstvollen Spitzenmustern versah. Schöne Taschentücher waren ein absolutes Muss, ein notwendiges Accessoire für jede Dame und dienten wohl weniger zum Putzen der Nase, als zum gekonnt koketten Tupfen hier und da - halt als Vorzeigeobjekt. Was hätte mir Herta zu Weihnachten wohl Besseres schenken können, als eines ihrer Kunstwerke? Klar, dass ich bald danach unter Anleitung der Lehrerfrau Hüber selbst zur Häkelnadel griff.

Es gab aber auch Winterabende, an denen für diese weibliche Tischrunde Arbeit angesagt war, und zwar mussten Enten- oder Gänsefedern gerupft werden, die später als Füllung für die selbst gestopften Kissen und Oberbetten dienten. Ich fand auch diese Abende recht anheimelnd, denn während die Fingerchen rupften und zupften, wurden Lieder gesungen oder den anschaulichen Erzählungen meiner Mutter gelauscht.

Essgewohnheiten

Grundsätzlich wurden alle Leute beköstigt, die bei uns arbeiteten. Es gab drei Mahlzeiten: Frühstück, Mittagessen und Abendbrot. Während der Sommermonate kamen zwei Zwischenmahlzeiten dazu: Klein-Mittag/zweites Frühstück um 9:00 Uhr, Kaffee um etwa 15:30 Uhr. Im Gegensatz zu dem nur leichten Frühstück mit Marmelade- oder Schmalzbroten - und auf Wunsch natürlich der ostpreußischen „Klunkersuppe“ aus Milch mit einer lockeren Mehlklümpchen-Einlage -, wurden die Brote zum Klein-Mittag mit einem herzhaftem Belag aus selbst gemachter Blut- und Leberwurst belegt, mitunter auch mit Rauchwurst (Salami). Zum Mittagessen gab es recht oft Suppen/ Eintöpfe im Sommer mit frischem Gemüse aus dem Garten, im Winter mit lagerungsfähigen Sorten wie Weißkohl, Mohrrüben und Gelbe Wrucken (Steckrüben), die man heute kaum noch kennt. Damals wurden sowohl gelbe und als auch weiße Wrucken angebaut, die gelben für die menschliche Ernährung, die weißen als Futter für die Tiere. Nicht vergessen darf ich die Gerichte aus getrockneten Erbsen- und Bohnen, die allen schmeckten. Alle Suppen waren stets mit Bauchspeck oder gepökeltem bzw. eingewecktem Schweinefleisch deftig-schmackhaft zubereitet.

Eine besondere Erwähnung verdient das Sauerkraut, das als typisch deutsches Nationalgericht angesehen wird und wahrscheinlich den Begriff „Krauts“ als stereotypisierende Bezeichnung für uns Deutsche prägte, eine Bezeichnung, die vor allem während des Ersten und Zweiten Weltkrieges in England und den USA gebräuchlich war. Ich erinnere mich, wie es mich kränkte, als ich die amerikanischen Besatzer im Nachkriegsdeutschland ganz selbstverständlich über „the Krauts“ (Kraut-Eater = Kraut-Esser) reden hörte. Wie dem auch sei, Sauerkraut war auch während der vitaminarmen Winterzeit auf jeden Fall ein wichtiger Vitamin C-Lieferant. Das in großen Holzfässern eingelegte Kraut aßen wir gewöhnlich geschmort, aber im Gegensatz zu anderen Regionen mit saurer Sahne verfeinert, oder als diese typisch ostpreußische Sauerkrautsuppe mit Schweinepfoten und -haxen, ersatzweise Bauchfleisch, aber stets mit einem Mehl-Sahne-Gemisch angebunden, was wohl nur einem Ostpreußen mundete. Gleiches trifft bestimmt auch auf „Schwarzsauer“ zu, einer sämigen Suppe aus Gänseklein/Gekröse mit Trockenpflaumen und Gänseblut, welches der Suppe eine nicht gerade einladende Farbe gab, wie es schon der Name andeutet: Schwarzsauer.

Nicht unerwähnt lassen darf ich die oft auf dem Herd anzutreffende Bratpfanne mit Spirgeln (Bauchlappen mit oder ohne Zwiebeln kross gebraten), verliehen sie doch vielen einfachen Gerichten das gewisse Etwas wie z. B. den Kartoffelnkeilchen (Keilchen = Klöße) aus rohen Kartoffeln. Diese Kartoffelkeilchen gab es auch in einer verfeinerten Version, nämlich als sogenannte Glumskeilchen: größere Keilchen, gefüllt mit angemachter Glumse (Quark), nach dem Kochen aufgeschnitten, in Butter gebraten und mit saurer Sahne übergossen serviert. Leichte, fleischlose Gerichte wie Kartoffelflinsen (Kartoffelpuffer), Mehlflinsen (Pfannekuchen) oder Milchreis - alle mit Zucker bestreut, ferner Apfel- und Pflaumenkeilchen - mit leicht gebräunter Butter übergossen und mit Zimt und Zucker bedeckt, kamen nur an Tagen auf den Tisch, an denen wir keine hart arbeitenden Tagelöhner einbestellt hatten.

Zum Abendessen sagten wir Abendbrot, und dieser Ausdruck beinhaltet ja schon das Wort Brot und weist somit auf eine Brotmahlzeit hin. Doch gab es des öfteren auch einfache, warme Gerichte wie Bratkartoffeln, Schmandkartoffeln (eine Art warmer Kartoffelsalat mit angebratenen Zwiebeln und Speck, angerührt mit einem Mehl-Sahne-Gemisch), Suppen wie Klunker-, Kürbis-, Sauerampfersuppe und Beetenbartsch (Suppe mit Roten Beten) und gegebenenfalls natürlich aufbereitete Reste vom Mittagessen. Beliebte Beilagen waren u.a. die von meiner Mutter in länglichen Terrinen eingelegten sauren Heringe oder Schmandheringe/Sahneheringe. Dickmilch und Buttermilch hatten ebenfalls ihre Liebhaber, doch das übliche Getränk zum Abendbrot war nun einmal Schwarztee. Überhaupt wurde sehr viel Schwarztee getrunken, selbst mittags zu bestimmten Gerichten wie Kartoffelflinsen oder Kartoffelkeilchen.

Am Herdrand stand stets eine kleine Keramikkanne mit Tee-Extrakt (viele Teeblätter mit wenig Wasser überbrüht), und da in einem Wasserkessel fast immer Wasser heiß gehalten wurde, konnte man sich jederzeit schnell einen Tee zubereiten. Zu einer Mahlzeit kamen Tee-Extrakt und kochendes Wasser stets getrennt auf den Tisch, und jeder mischte sich den Tee nach seinem Geschmack (heller, dunkler). Als es im Laufe des Krieges eines Tages hieß, es gebe keinen Tee mehr zu kaufen, fragte ich fassungslos: „Ja, was soll ich dann trinken?“ „Na, Kaffee“, war die lapidare Antwort, was mich noch mehr erschütterte, da man nicht Bohnenkaffee meinte, den ich liebte, sondern „Blümchenkaffee“ oder „Peschurr“, wie wir unser Eigenprodukt aus selbst gerösteter Gerste herabsetzend bezeichneten. Die Herstellung ging so vor sich:

In einem speziellen Röstkessel mit einer sich über dem Boden drehenden, mit der Handkurbel betriebenen Schaufelvorrichtung wurde G e r s t e solange über dem Feuer geröstet, bis sie den gewünschten Röstgrad erreicht hatte. Bei Bedarf wurde dann die jeweils benötigte Menge in einer Handmühle grob gemahlen und zusammen mit einem Stück Zichorie in einem Kaffeekessel mit heißem Wasser aufgebrüht und noch einmal zum Kochen gebracht. Danach musste man etwas warten, bis sich der Kaffee gesetzt hatte. Fertig! Der Geschmack und die Farbe des Kaffees hingen überwiegend von der Menge der zugegebenen schwarzbraunen Zichorie (Wegwarte) ab, die sowohl als Geschmacks- als auch als Farbverstärker diente.

Die Sonn- und Feiertage waren die Zeiten für Hähnchen-, Gänse-, Enten- und Putenbraten und für Hühnersuppen mit selbst gemachten Nudeln, wie man ja so weit wie möglich alles selbst herstellte. So auch den sonntäglichen Nachtisch in Form von Zitronencremespeise, Buttermilchspeise und dergleichen, deren Basis stets viel Eigelb, Eischnee und Gelatine waren. Puddingpulver aus dem Päckchen haben wir erst nach Einführung der Lebensmittelkarten gekocht, als man einfach alles kaufte, was „aufgerufen“/zum Verkauf freigegeben worden war. Auf jeden Fall hob sich das Sonntagsessen deutlich vom Alltagsessen ab, und man ging stets voll freudiger Erwartung zu Tisch.

Wenn die Arbeiter weit draußen auf dem Felde beschäftigt waren, wurden die beiden Zwischenmahlzeiten aus Zeitersparnis in Körben und Kannen zu ihnen hinausgetragen. Da bin ich gerne mitgegangen und habe auch stets für mich etwas mitgenommen. Denn ich fand es so gemütlich, mit diesen gut aufgelegten Leuten im Schatten eines Baumes, notfalls eines Kastenwagens, zu sitzen und ihren Gesprächen zu lauschen. Weniger begeistert war ich aber, wenn ich das Essen allein einem an der entferntesten Grundstücksgrenze pflügenden Knecht hinbringen sollte. Denn in unserem im allgemeinen weit überschaubaren Gelände gab es doch ein paar Vertiefungen zum Süden hin, die mir kleinem Mädchen nicht geheuer waren. Falls ich trotz Ausreden wie vorgeschobenes Bauchweh um den Auftrag nicht herumkam, ergriff ich mit der einen Hand das in Zeitungspapier (!) eingewickelte Brot, mit der anderen die Flasche mit Kaffee und sauste los, immer querfeldein, gegebenenfalls auch barfuß über Stoppelfelder, um mir den Weg zu verkürzen. Ich war es zwar wie alIe Kinder im Dorf gewohnt, im Sommer barfuß zu gehen, aber mit bloßen Füßen über Stoppeln zu laufen, wollte gelernt sein. Mit längeren Stoppeln kam ich ganz gut zurecht, ließen sie doch durch geschicktes Auftreten in Art des Schlurfens etwas umbiegen. Nein, die kurzen, harten Dinger waren die Peiniger und Verursacher wunder Fußsohlen. Aber geweint habe ich nicht, wollte ich doch mit den anderen Kindern mithalten können. Verbandsmaterial (Kosten!) kam übrigens selten zum Einsatz. Wir Landkinder hatten gelernt, hart im Nehmen zu sein.

Wenn es sehr heiß war, bekamen die Leute auch zwischen den Mahlzeiten Getränke wie Wasser, Saftwasser oder selbstgemachte Brause (aus Wasser, Zitronensaft und Natron) aufs Feld gebracht. Es konnte aber durchaus vorkommen, dass einige Frauen selbst bei stark schweißtreibender Feldarbeit wie dem Binden von Getreidegarben die Zwischengetränke mit der Begründung ablehnten, danach würden sie nur noch mehr schwitzen. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass sie auch bei größter Hitze nie leichte ärmellose Kleidung trugen, sondern Arme und Beine stets bedeckt hielten und das Gesicht durch ein weit über die Stirn gezogenes Kopftuch vor den aggressiven Sonnenstrahlen zu schützen versuchten. (Zum Ausgleich verzichteten die meisten jedoch auf ein gewisses Unterwäschestück, was bei den langen Röcken aber nicht weiter auffiel, sondern nur meine kindliche Neugier erweckte.) Wie mir unser Dienstmädchen Frieda auf meine bohrenden Fragen hin einmal anvertraute, würde man sie an sonnengebräunter Haut doch sofort als Magd erkennen und infolgedessen beim sonntäglichen Flanieren durchs Moorbad seltener ansprechen oder zum Tanz auffordern (z.B. von Soldaten),wohingegen Blässe als Zeichen besserer Herkunft gelte.

Saft für die Getränke war immer reichlich vorhanden. Neben vielen Beerensträuchern besaßen wir auch eine Anlage mit Kirschbäumen. Die Kirschen waren nicht so süß wie Süßkirschen, aber auch nicht so herb-sauer wie Schattenmorellen. Ich nenne sie daher „ostpreußische Sauerkirschen“. Wenn sie anfingen, sich leicht zu röten, hängte man nicht nur Vogelscheuchen in die Bäume, sondern auch Schlittenglocken, die mit langen, starken Schnüren verbunden eine gut funktionierende Lärmanlage gegen die gefräßigen Stare abgaben. Jeder, der gerade Zeit hatte, zog an der Hauptschnur und scheuchte durch das Geläute der Glocken die vielen, vielen „Kirschdiebe“ davon - allerdings immer nur für eine kurze Zeit. Bei der Hauptkirschernte mussten auch die Männer mithelfen, denn nur sie hatten die Kraft, die langen Holzleitern in/an die Bäume zu stellen. Um beide Hände zum Arbeiten frei zu haben und unnötiges Hoch- und Hinunterklettern zu vermeiden, band sich jeder Pflücker/jede Pflückerin eine Aluminium-Milchkanne um die Taille und ließ dann das gefüllte Gefäß an langen Schnüren hinunter, wo sie von einer eigens dafür eingesetzten Person ausgeleert und gleich wieder hoch geschickt wurde. Währenddessen saßen schon zwei bis drei Frauen vor großen Holzbottichen und entsteinten die Kirschen mit Hilfe von Haarnadeln für Saft und Kirschkreide (Kirschmarmelade). Für die Weiterverarbeitung war dann meine Mutter zuständig.

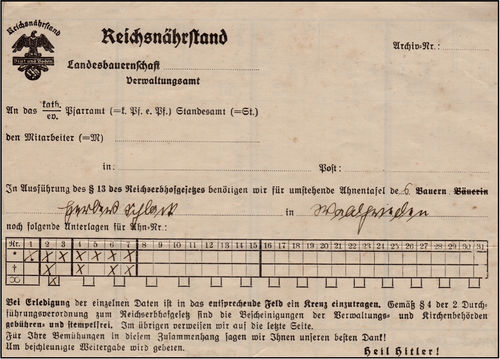

Auf Betreiben des Reichsnährstandes, einer 1933 gegründeten Trägerorganisation für die gesamte nationalsozialistische Agrarpolitik, versuchte meine Mutter auch ein bis zwei Jahre hindurch, aus verschiedenen Obst-/Beerensorten Most zu machen. Ein Großteil der Waldfriedener Hausfrauen hatte sich nämlich zusammengetan und gemeinsam eine Obstpresse gekauft, die Frau Hüber entgegenkommenderweise im Keller des Schulgebäudes aufstellen ließ und die Frauen in der Handhabung der Maschine sowie der Weiterverarbeitung des Mostes beriet. Der ausgepresste Obstsaft wurde in dunkle Glasflaschen abgefüllt, mit roten Gummikappen verschlossen und an einen kühlen, dunklen Ort (Keller) zum Reifen gestellt. Leider hielt die Begeisterung nicht lange an. Der Flascheninhalt wurde nämlich sauer und ging hoch (spritzte einmal sogar bis an die Decke). Also, es war ein richtiger Flop, und demzufolge schlief die ganze Sache bald wieder ein.

Schlachttage

Es dürfte aufgefallen sein, dass ich überhaupt noch keine Gerichte aus frischem Schweinefleisch erwähnt habe. Nun, Frischfleisch konnte es ja nur in Verbindung mit Schlachtungen geben, und die fanden normalerweise im Spätherbst und vor Ostern statt, also während der kälteren Jahreszeit. Denn in der sommerlichen Hitze wäre es äußerst problematisch gewesen, das Fleisch ohne elektrische Kühlvorrichtungen vor dem Verderben zu schützen, zumal die Schweinehälften vor der Weiterverarbeitung eine Zeitlang abhängen mussten. Im Winter wiederum wäre der eisige Frost zum Problem geworden.

Der Schlachtvorgang fand im Freien statt und verlief so: Schwein auf den Hof geführt, betäubt durch einen gut berechneten Schlag mit einer breitflächigen Holzkeule gegen die Stirn - ja nicht zu fest, um nicht das Gehirn zu zerquetschen! -, von zwei Männern in Seitenlage zu Boden gezwungen, an den Beinen gefesselt und festgehalten, durch meinen Stiefvater (oder einen einbestellten Fleischer) Stich in den Hals, herausschießendes Blut von meiner Mutter in einer Schüssel aufgefangen, toter Tierkörper so lange in einer Wanne mit heißem Wasser gelagert oder mit heißem Wasser übergossen, bis sich die Borsten lösten, dann die gesamte Behaarung komplett weggeschabt, gesäubert, die Haut mit Lötkolben kurz abgeflammt, Bauch aufgeschnitten, Innereien entfernt, Körper in zwei Hälften geteilt und an einem kühlen Ort zum Abhängen aufgehängt, danach durch einen „Fleischbeschauer“ (Tierarzt) auf Trichinenbefall untersucht und erst nach einem negativen Resultat weiterverarbeitet.

Diese Schlachttage waren jedesmal ein Highlight. Jetzt gab es auch Karbonade (Kotelett), gebratene Klopse oder die allseits beliebten gekochten Königsberger Klopse (ohne Kapern!), ferner deftige Schweinebraten mit herrlich krosser Schwarte, gebratene Leber mit Majoran, Zwiebeln und Äpfeln, und neben anderen Köstlichkeiten natürlich unsere herrlichen Spirgel, nun aber aus Frischfleisch hergestellt. Und dann erst die köstlichen Wurstsuppen, in denen ein paar aufgeplatzte Leber- und Blutwürste natürlich nicht fehlen durften!

Glücklich war der Hof zu nennen, dem eine erfahrene, tatkräftige Hausfrau vorstand, ging es doch nicht nur darum, das Frischfleisch und die daraus hergestellten Fleischprodukte kurzfristig vor dem Verderben zu schützen, sondern auch darum, den Großteil davon so geschmacksschonend zu konservieren, dass daraus selbst nach Monaten noch wohlschmeckende Gerichte zubereitet werden konnten und man somit nicht nur auf Salzfleisch (Pökelfleisch) und Rauchfleisch angewiesen war. Meine Mutter besaß alle Merkmale einer guten, umsichtigen Hausfrau. Von einem Bauernhof stammend, hatte sie, wie es seinerzeit üblich war, auf einem sehr großen Gut „die Wirtschaft erlernt“. So verarbeitete sie z.B. von der zubereiteten Leber- und Blutwurstmasse nur den kleineren Teil für Frischwurst im Darm, während sie den Rest in verbraucherfreundliche 1-Liter Gläser einweckte. Dadurch konnte appetitlicher Wurstbelag sogar bis zur nächsten Schlachtung o h n e Schimmelbildung serviert werden. Mit dem Fleisch verfuhr meine Mutter ähnlich: Nur ein Teil wurde eingesalzen/gepökelt, der Rest aber durch geschicktes Einwecken haltbar gemacht. Selbstgeräucherter Schinken war natürlich für jeden Hof eine Selbstverständlichkeit. Erwähnenswert dagegen ist die Rauchwurst (Salami), auf deren Herstellung meine Mutter spezialisiert war. Um eine Graufärbung der Fleischmasse zu verhindern, fügte sie nämlich ein paar Esslöffel Nitritpökelsalz hinzu, das der Wurst die schöne rote Farbe und das charakteristische Aroma verlieh. Ich sehe meine Mutter vor dem Wurstbottich stehen, abwägend, wieviel von dem Pökelsalz sie nehmen sollte/durfte, denn sie wusste sehr wohl, ein Mehr stand für ein schöneres Rot, ein Weniger aber für einen gesünderen Verzehr.

Unsere aus Ziegelsteinen gemauerte Räucherkammer befand sich auf dem Dachboden und war durch einen Schieber mit dem Schornstein/Kamin des Küchenherdes verbunden. Zum guten Räuchern gehörte Fingerspitzengefühl. Der Rauch musste die richtige Temperatur zwischen 20-25 Grad haben, was man durch langsames Verbrennen von Sägespänen harter Hölzer erreichte. Das starke Feuer, das man zum Kochen und Braten brauchte, konnte nichts genutzt werden. Also hieß es, vor jedem Aufheizen auf den Boden zu laufen und den Schieber in der Räucherkammer zu schließen und nach dem Kochprozess, wenn die Glut mit Hilfe von Sägespänen und ähnlichen Holzabfällen gedrosselt worden war, wieder zu öffnen. Meine Mutter war „die Hüterin des Herdes“, ich meistens diejenige, die bei Bedarf nach oben rannte, vor dem Öffnen der Tür zur Räucherkammer tief Luft holte, mit angehaltenem Atem durch die dunklen Rauchschwaden zum Schornstein stürmte und den Schieber betätigte. Wehe, wenn mir das nicht auf Anhieb gelang und ich den beißenden Qualm einatmen musste!

Ja, mit der Räucherkammer war ich bestens vertraut, habe ich mir doch hin und wieder ein Stück Rauchwurst abgerissen, solange sie noch weich war, und genüsslich auf der Lucht (Dachboden) verzehrt. Noch besser waren die geräucherten Heringe, die es aber nur einmal im Jahr gab, und zwar im Herbst, wenn der „Heringsbändiger“ (fahrender Fischhändler) mit seinem von zwei klapprigen Pferdchen gezogenen Gefährt übers Land zog und neben Salzheringen auch grüne Heringe, geräucherte Sprotten und geräucherten Aal anbot. Während meine Mutter von den Salzheringen immer gleich ein ganzes Fass nahm, waren die Heringe doch preiswert und ließen sich im kühlen Keller selbst bis zum nächsten Frühjahr frisch halten, verringerte sich die von ihr gewünschte Menge von den zum Braten und Räuchern bestimmten grünen Heringen über die Sprotten bis hin zum Räucheraal immer mehr, woraus zu schließen ist, dass letzterer schon damals relativ teuer gewesen sein muss. Nun war es aber gerade dieser Räucheraal, auf den meine Brüder und ich so scharf waren und von dem wir nie genug bekommen konnten. Zum Glück nahm der Fischhändler auch Alteisen zur Verrechnung entgegen, was uns Kinder anspornte, flink alle dafür in Frage kommenden Plätze abzusuchen - Alteisen gegen geräucherten Aal! Naja, mein Stiefvater war klug genug, unsere herbeigetragenen Schätze erst einmal durchzusehen, bevor sie auf der Waage des Händlers landeten, denn sonst wären mitunter noch brauchbare Teile „abhanden“ gekommen. - Übrigens, grüne Heringe zu braten, ist heute sicherlich nicht mehr üblich. Ich erinnere mich: ausgezeichneter Geschmack, aber beim Braten ein stark ausgeprägter, unangenehmer Fischgeruch.

Die Räucherwaren blieben auch nach Beendigung des Rauchvorganges in der Räucherkammer hängen und wurden erst bei Bedarf Stück für Stück herausgeholt, hätte es doch keinen geeigneteren Aufbewahrungsort als dieses fensterlose, keimfreie Gelass für sie geben können. Man war ja immer bemüht, nichts anschimmeln/verschimmeln zu lassen, doch ging man im Gegensatz zu heute viel sorgloser und vor allem viel sparsamer mit angeschimmelten Lebensmitteln um: schimmelige Stellen wurden einfach dünn (!) abgeschnitten/ausgeschnitten sowie etwaiger Schimmel auf Marmelade leicht (!) entfernt und der Rest ohne jegliche Bedenken verzehrt.

Kälber wurden nur zu besonderen Anlässen geschlachtet; denn die Jungtiere (Kälber, Jungbullen, Färsen) ließen sich sehr gut verkaufen und ergaben somit eine äußerst geschätzte Einnahmequelle. Besonders wertvoll war ein weibliches Kälbchen. Mitunter blieb es auch im eigenen Besitz, um den Bestand der Milchkühe zu vergrößern. Das Bestreben war ja stets, nicht nur Hab und Gut zu erhalten, sondern es nach Möglichkeit zu vermehren.

Leider passierte es zweimal, dass ein Rind notgeschlachtet werden musste. In beiden Fällen handelte sich um „Windsucht / Blähbauch“ (Meteorismus), verursacht durch Fressen ganz jungen (feuchten?) Klees. Es war allgemein bekannt, dass es von zu jungem, frischem Futter zu einer starken Gasebildung im Magen und in den Därmen mit lebensbedrohlicher Spannung und Ausdehnung kommen konnte, die ohne schnelle Gegenmaßnahmen einen schnellen Tod zur Folge hatten. Ich erinnere mich, dass man die aufgedunsenen Tiere in ständiger Bewegung zu halten versuchte. So führte man sie z.B. auf dem Hof umher bzw. zerrte sie hinter sich her und/oder massierte ihren Bauch mit Strohwischen, um die Ausscheidung der Gase voran zu treiben. Hatte diese Behandlung keinen Erfolg, kam man nicht umhin, den Tierarzt zu rufen, der dem Tier mit einem Stechinstrument durch die Rippen stach - in den Darm? - , um der Luft einen Austritt zu verschaffen. Einmal war es so dringend, dass mein Stiefvater das Eintreffen des Tierarztes nicht abwarten konnte, der ja mit dem Fuhrwerk von Aulenbach abgeholt werden musste, sondern couragiert selbst zum Bajonett griff und mit einem gottlob geglückten Stich der Kuh das Leben rettete. Die Folgen von Frischfutter kennend, ist man bei der Fütterung gewiss sehr vorsichtig gewesen. Dass Tiere trotzdem an diesem Blähbauch erkrankten, war auf eine bestimmte Nahrungsquelle zurückzuführen, und zwar auf den Kleesamen, der zusammen mit dem Wintergetreide eingesät wurde und dann im Sommer nach Abernten des Getreides wie ein grüner Teppich aus dem Stoppelfeld hervorschoss. Aus lauter Gier nach diesem jungen, saftigen Grün gelang es unseren Kühen immer wieder einmal, den Weidezaun zu durchbrechen und sich auf dem benachbarten Feld über das verlockende Futter herzumachen - mit den oben geschilderten Folgen. Wie schon eingangs erwähnt, konnte auch der Tierarzt in zwei Fällen nicht mehr helfen. Es mussten Notschlachtungen vorgenommen werden, um wenigstens das Fleisch zu retten, einen Teil davon für den eigenen Verbrauch, den Überschuss für den Notverkauf an Nachbarn und Bekannte. Das war immerhin besser, als den Abdecker holen zu müssen.

Gastfreundschaft, Gastlichkeit

Gastfreundschaft war etwas Typisches für Ostpreußen. Niemand wurde vor der Tür abgefertigt, sondern ins Haus gebeten und bewirtet, selbst wenn er unerwartet und zu einem ungünstigen Zeitpunkt auf unseren Hof kam. Ich schreibe mit Absicht nicht "wenn er unerwartet vor unserer Haustüre stand", denn das gab es nicht. Die Hunde meldeten jeden Fremden an, und besonders der frei umherlaufende „Prinz“ ließ ohne unseren Zuspruch niemanden ans Haus heran. Das heißt, sobald die Hunde anschlugen, lief sofort jemand von uns hinaus. Nein, die Hunde waren nicht „gastfreundlich", weder bei uns noch auf anderen Höfen, und man tat gut daran, sich fremden Grundstücken vorsichtig zu nähern.

Ich muss hervorheben, dass damals so dubiose Gestalten wie heute nicht herumliefen. Vormittags handelte es sich überwiegend um männliche Besucher, die in geschäftlichen Angelegenheiten zu meinem Stiefvater kamen, der u.a. einen Posten beim „Reichsnährstand“ hatte. Außerdem besaßen wir einen Zuchteber und einen Zuchtbullen, zu denen die kleineren Bauern ihre Tiere zum Decken brachten, da für sie die Anschaffung und Haltung dieser teuren gekörten Zuchttiere nicht wirtschaftlich gewesen wäre.

Kaum hatten die Leute im Wohnzimmer Platz genommen, stellte mein Stiefvater schon Schnaps und Zigaretten auf den Tisch, für "höhere" Gäste auch die Zigarrenkiste. Als alkoholisches Getränk wurde meistens Rum mit einem Stückchen Würfelzucker serviert. Bei den Zigaretten handelte es sich ausschließlich um die Marke "Güldenring", 30 (?) Stück aufrecht stehend in einer herrlich goldgelben, ovalen Blechdose. Ich war ganz scharf auf die leeren Behälter, mußte jedoch zu meinem Leidwesen immer recht lange auf einen warten, da mein Stiefvater nur bei Besuch zu rauchen pflegte. Erwähnenswert ist, daß Raucher seinerzeit nicht wählerisch waren und jede angebotene Zigarette dankbar annahmen. Die Sitte, seine eigene Lieblingsmarke in der Tasche zu haben und ausschließlich nur diese Marke zu rauchen, habe ich erst später bei den amerikanischen Soldaten beobachtet.

Je nach Stand des Gastes ließ mein Stiefvater auch ein „Klein-Frühstück“ auftischen, das gewöhnlich aus ein paar Scheiben geräuchertem Bauchspeck mit drei Rühreiern pro Person bestand. Und falls jemand um die Mittagszeit bei uns war, wurde er selbstverständlich zum Mitessen eingeladen - ohne das deshalb die Suppe mit einem Liter Wasser verlängert werden musste, wie man scherzhaft zu sagen pflegte. Ein bestimmter Personenkreis wusste das durchaus wahrzunehmen. Zum Beispiel richtete es der „Rumträger“ (fahrender Händler) stets so ein, gerade um die Essenszeit mit seinem mit Koffern voll bepackten Fahrrad bei uns vorbeizukommen. Bei dem gemeinsamen Mahl waren wir schon immer sehr gespannt auf seine Waren, die er später auf dem abgeräumten Esstisch ausbreiten würde. Es waren dies Kleiderstoffe, Unterwäsche für Damen und Herren, Kurzwaren und dergleichen nützliche Dinge, alles auf das Landleben abgestimmt wie die auf der Innenseite flauschig-warm angerauten (Winter-) Schlüpfer und Unterhosen. Die Sachen des „Rumträgers“ fanden immer Abnehmer, auch bei den Dienstboten, soweit es deren Geldbeutel erlaubte. Ich darf hervorheben, dass meine Mutter den Händler schon aus Mitleid nie hätte weiterziehen lassen, ohne ihm etwas abzukaufen.

Bei weiblichen Besuchern - meistens handelte es sich um Freundinnen meiner Mutter oder meiner Oma, die nachmittags einfach mal so unangemeldet vorbeikamen - waren die beiden Frauen ein gut eingespieltes Team. Sobald sie des Besuches ansichtig wurden, banden sie sich schnell eine bessere, möglichst bestickte Schürze um, und während die eine den Gast/die Gäste unterhielt, ging die andere in die Küche und holte das Waffeleisen hervor oder backte "Weiberohren" in schwimmendem Fett aus. („Weiberohren“: ein Knettag mit Natron als Treibmittel, in Stücke geschnitten und zu bizarren Gebilden geformt, nach dem Backen mit Puderzucker bestreut.) Denn da wir keinen elektrischen Strom hatten, konnten wir auf die Schnelle auch keinen Kuchen in den Ofen schieben. Und etwas Kuchenartiges musste sein!

Der höchste Genuss war zweifelsohne der Bohnenkaffee, den es wirklich nur bei Besuch und evtl. am Sonntagnachmittag gab, aber da hatten wir ohnehin fast immer Gäste. Bohnenkaffee war ein Luxusartikel. (1928 betrug der Preis etwa 6,82 RM, d.h. in meinem Geburtsjahr mußte man ungefähr 26 Stunden für ein Kilo Kaffee arbeiten.) So ist es kein Wunder, daß meine Mutter für gewöhnlich kleine Mengen von einem 1/4 oder 1/2 Pfund erstand und nur vor einer größeren Einladung etwas mehr. Herrlich der Duft, wenn die Bohnen jedesmal frisch in der handbetriebenen Kaffeemühle gemahlen wurden! Das Kaffeemehl überbrühte man einfach in einer vorgewärmten Kanne mit kochendem Wasser, ließ es abstehen und goss dann den fertigen Kaffee durch ein kleines Sieb direkt in die dünnwandigen Tassen. Bei größeren Mengen wurde der Kaffee natürlich vor dem Servieren durch ein Sieb in eine angewärmte zweite Kanne umgefüllt. Als dann später Kaffeefilter in Mode kamen, lief es bei einer Einladung so ab: Ich postierte mich auf dem Dachboden, meine Brüder an einer anderen günstigen Stelle, von wo aus wir die Wege "meilenweit" überblicken konnten, und sobald wir die ersten Gäste erspähten, z.B. Haeskes (Gastwirt u. Kolonialwarenhändler aus Mittel-Warkau) im Pferdefuhrwerk von links oder Hübers (Dorfschullehrer) auf dem Fußweg von rechts, rannten wir mit dem Ruf "Sie kommen! Sie kommen!" in die Küche, und die Frauen begannen mit dem Filtern des Kaffees. Es war nämlich Sitte, s o f o r t zu Tisch zu bitten und mit dem Essen zu beginnen. Es gab also davor keine „social hour“/ kein geselliges Beisammensein, was wir meiner Meinung nach erst nach dem Krieg von den Amis übernommen haben.

Ein Überraschungsbesuch am Abend bedeutete ebenfalls kein Problem. Vor allem war es die Lehrerfamilie Hüber, die öfter zu einem Plausch erschien. Es wurden einfach Eier gekocht und mit Brot, Butter und in Gläsern eingeweckter Blut- und Leberwurst auf den Tisch gestellt, ergänzt durch geräucherten Schinken und Rauchwurst (Salami). Dazu gab es Schwarztee, auf Wunsch auch mit einem Schuss Rum. Im Winter bevorzugten vor allem die Herren einen steifen Grog aus reichlich Rum, heißem Wasser und Zucker, wobei es hieß: „Rum muss, Wasser kann“. Kräutertee pflegte man nicht anzubieten, denn die bei uns gebräuchlichen Sorten wie Kamille-, Pfefferminz- oder Holunderblütentee galten als Heiltee bei Unpässlichkeiten. Holundersträucher gab es wohl auf jedem Anwesen. Die Blüten wurden regelmäßig geerntet und getrocknet und kamen mit heißem Wasser überbrüht auch mit Erfolg bei kranken Jungtieren (Durchfall) zum Einsatz.

Gastfreundschaft: Selbst Minderheiten wie die nicht sesshaft gewordenen Zigeuner, die im Planwagen übers Land zogen und sich in Abständen bei uns einfanden, wurden nicht vor der Haustüre abgefertigt, sondern durften in der Küche eine Mahlzeit einnehmen. Je nach Tageszeit bekamen sie Brot, Butter, Speck, eingelegte Heringe oder Fladen (Streuselkuchen aus Hefeteig) vorgesetzt, letzteres, um etwas Weiches für die Babys zu haben. Die Mütter hatten da eine einfache Methode: Sie kauten die Brocken vor und schoben den Brei den Kleinen in den Mund. Mit allerlei Nahrhaftem und etwas abgelegter Wäsche versehen, fuhren sie dann dankbar weiter, allerdings nicht, ohne meiner Mutter vorher aus der Hand zu lesen. Da half ihr kein Protest. Sie verstanden es meisterhaft, sich ihrer Hand zu bemächtigen. (Wir alle wissen. daß die Zigeuner eines Tages „verschwunden“ waren, selbst die Sesshaften mit einer festen Arbeitsstelle wie die auf dem Gut Buchhof oder aus dem Schuppinner Bruch.)

Unsere Gastfreundschaft zeigte sich besonders bei „Dauergästen“, die 2-3 Wochen oder sogar länger bei uns blieben wie die Besucher aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet, das damals bei uns Rheinland hieß. Zum besseren Verständnis muss ich auf die Zeit nach dem 1. Weltkrieg zurückgehen, in der sich viele junge Männer durch die schlechte wirtschaftliche Lage in Ostpreußen gezwungen sahen, im Rheinland auf Arbeitssuche zu gehen. Es ist ihnen dort nichts geschenkt worden, doch mit Zähigkeit, ostpreußischem Fleiß und Sparsamkeit gelang es ihnen, sich eine Existenz aufzubauen. Die Bräute holten sie sich aus ihrer ostpreußischen Heimat nach. So kam die Schwester meiner Mutter nach Wuppertal, eine Schwester meines Stiefvaters nach Köln, während eine andere Schwester ihrem Jugendfreund aus dem Nachbardorf Lindenhausen nach Leverkusen folgte, wo er bei BAYER -Leverkusen eine Anstellung als Schlosser gefunden hatte (und Jahre später sogar zwei Häuser sein eigen nennen konnte). Der Wunsch, die Verwandten und somit die Heimat möglichst oft wiederzusehen, ist wohl für jeden Ostpreußen nur zu verständlich.

In unserer Familie waren es hauptsächlich die „Wuppertaler“ (Tante und Onkel mit den Kindern Kurt und Ursula), die jeden Sommer einen dreiwöchigen Urlaub auf unserem Hof verbrachten. Für meinen Onkel als Bahnbeamten war die weite Bahnreise mit der Familie kostenlos, sodass sie auch zu größeren Familienfesten kommen konnten. Ihre Besuche waren uns immer willkommen. Selbst von Bauernhöfen stammend, kannten sich Onkel und Tante ja bestens mit ländlichen Gepflogenheiten aus. Es war vor allem meine Tante, die, kaum angekommen, ihre Reisekleidung gegen Arbeitskleidung eintauschte und meine Mutter am Herd und Backofen zu entlasten suchte.

Und wie verhielt es sich mit den Fremden aus dem Reich, die zum ersten Mal in unsere Gegend kamen? Ihre Vorurteile und Befürchtungen waren nach kurzer Zeit ausgeräumt und machten echter Begeisterung Platz. Immer wieder wurde betont, dass man sich Ostpreußen so schön, so gemütlich und so gastfreundlich nicht vorgestellt hätte und man bestimmt wiederkommen würde. Einige sind tatsächlich wiedergekommen! Mitunter entstanden Freundschaften, die bis ans Lebensende währten. Als Beispiel will ich Jansens aus Mönchen-Gladbach anführen.

Als die beiden Söhne einen Sommer als „Landhelfer“ bei uns verbrachten, setzten sich die Eltern einfach in den Zug und kamen sie besuchen. Sie wurden wie selbstverständlich von uns aufgenommen und bekamen zum Abschied noch ihren Koffer mit Lebensmitteln gefüllt, was ihnen Tränen in die Augen trieb. Sie zeigten ihre Dankbarkeit auf vielfältige Weise. Nach dem Krieg waren nun sie es, die uns, die Flüchtlinge, zu unterstützen versuchten, obgleich sie ja selbst nicht viel besaßen. So schickte uns Frau Jansen u.a. sehr moderne, eigenhändig geklöppelte Tischdecken und Zierdeckchen in allen Größen, womit wir in Ermangelung von Möbeln unsere Kisten zu kaschieren versuchten.

In den letzten Kriegsjahren wurde unsere Gastfreundschaft schon sehr strapaziert. Das lag nicht nur an den kleiner werdenden Lebensmittelzuteilungen, die die Städter verstärkt zu einem Besuch auf einem Bauernhof bewegte, sondern hauptsächlich an den Luftangriffen, unter denen die Großstädte im Westen zu leiden hatten, während es bei uns bis zum Sommer 1944 verhältnismäßig ruhig blieb. Daher zog es Frauen und Mütter mit Kindern verstärkt in unsere Gegend, teils auf Eigeninitiative hin, teils aber auch behördlich organisiert wie z.B. die „ Bombenevakuierten aus Berlin“, von denen wir nach amtlicher Inspektion unseres Hauses mit Zimmerbeschlagnahme eine Mutter mit 16-jähriger Tochter Leonie zugewiesen bekamen. Ich möchte hervorheben, dass wir über diese Zuweisungen/Einweisungen keineswegs erfreut waren und sie zu umgehen suchten, zumal die für Logiergäste geeigneten Räume meistens schon belegt waren. Doch standen die Leute erst einmal vor unserer Tür, wurden sie mit Herzlichkeit aufgenommen und gehörten während ihres Aufenthaltes zu dem Kreis, der mit uns lebte und am selben Tisch aß - kostenlos, versteht sich.

Unter den auf eigene Initiative angereisten „Verwandten“ waren erstaunlicherweise einige, zu denen wir bis dahin keinerlei Verbindung gehabt hatten. Ich denke dabei hauptsächlich an eine alte Oma aus dem Rheinland, die von ihrem Enkelsohn, einem Major auf Urlaub, ohne Einladung, ohne vorherige Absprache per Bahn zu uns in die „Winterfrische“ gebracht wurde. Es handelte sich um eine uns gänzlich unbekannte Cousine des Ehemannes der Schwester meiner Mutter. Und was zu befürchten war, trat ein: Auf dem winterlichen Weg zum Plumsklo stürzte diese gebrechliche Dame und zog sich einen Oberschenkelhalsbruch zu. Das war seinerzeit kein Grund für eine Aufnahme im Krankenhaus, und da die Verletzte für die weite Heimreise nicht transportfähig war, lag sie wochenlang bei uns und musste von meiner Mutter gepflegt werden.

Der Bauernhof, eine Erlebniswelt für Kinder

Ein Bauernhof war für Kinder eine breitgefächerte Erlebniswelt. Allein schon die Tiere boten ein weites Betätigungsfeld. Am stärksten zogen uns natürlich die Neugeborenen an, egal, ob Kälbchen, Fohlen, Ferkelchen oder gerade aus dem Ei geschlüpfte Küken, Entchen, Gisselchen (Gänschen) oder Puten. Beim Durchstreifen der Wiesen, Felder und (leider nur kleinen) Wälder konnten wir auch Lebewesen in der freien Natur beobachten sowie den Jahresablauf mit Säen und Ernten, Blühen und Verblühen bewusst in uns aufnehmen. Zum Herumtollen und Versteckspielen gab es so wunderbare Plätze wie die geheimnisvoll halbdunklen Heuböden über den Stallungen, die große Scheune, deren Fächer entsprechend der Jahreszeit mit Getreide und/oder Stroh hoch aufgefüllt oder fast leer waren, und den dahinter im Freien aufgetürmten Strohhaufen, den wir auch als Rutsche benutzten.

Die sowohl in der Garage als auch in der Holz- und Wagenschauer untergebrachten Maschinen, Geräte und das Großangebot an Handwerkszeug luden zum Herumwerkeln und Experimentieren ein. Interessant - besonders für Jungen - war auch ein Besuch der Schmiede. Des Weiteren gehörten zu unserer Erlebniswelt vier Teiche und der dicht hinter unserer Scheune vorbeifließende Arm der „Droje“, nicht zu vergessen der Garten mit seinen vielen hohen Bäumen zum Herumklettern, die schattige Linden-Laube und das wetterfeste, mit bequemen Polsterbänken ausgestattete „gemütlich-lauschige“ Gartenhäuschen (ehemaliger Kastenwagen der „Olga-Bahn“).

Diese Plätze hatten für uns Kinder eine wichtige Eigenschaft: Sie ließen sich vom Wohnhaus aus nicht überblicken, wie das (mitunter verborgen hinter einer Gardine stehend) mit dem Hofplatz der Fall war, und entzogen sich somit einer etwaigen Beobachtung/Kontrolle der Eltern. Das erhöhte natürlich den Reiz unserer Unternehmungen.

Klingt das alles nicht mehr nach Spiele für Jungen als nach dem „Püppchen-wiegen“ eines kleinen Mädchens? Ich bin in der Tat - zumindest bis zu meinem 7. Lebensjahr - wie ein Junge aufgewachsen, immer im Schlepptau meiner beiden fünf und sieben Jahre älteren Brüder und deren Spielgefährten. Denn da es in „unseren Kreisen“ kein Mädchen in meinem Alter gab und ich gemäß ostpreußischem Klassendenken nicht mit Arbeiterkindern spielen sollte, hatte ich erst 1935 durch den Zuzug der Lehrerfamilie Hüber die Möglichkeit, in deren Tochter Hannelein eine echte Freundin zu finden und durch sie auch den Zugang zu Puppen.

Natürlich konnte ich mit den Jungen in vielem nicht mithalten und war oftmals nur ein geduldeter Mitläufer. Auch trug ich des öfteren Blessuren davon; doch wurde darum kein Aufhebens gemacht. Im Gegensatz zu heute ging man recht sorglos mit Wunden um: kleinere wurden gar nicht beachtet, größere spülte meine Mutter gegebenenfalls mit Wasserstoff (Wasserstoffperoxid) aus, wie sie auch ein mit Blut verkrustetes, angeklebtes Pflaster löste, danach ein Stück Hansaplast oder Leukoplast drauf - und weiter ging’s. Ich kann mich heute nur wundern, dass alles ohne Blutvergiftung ablief und dass man selbst bei langen, tiefen Verletzungen nicht zum Arzt zur Wundbehandlung/zum Nähen fuhr, was die selbst in meinem hohen Alter noch immer sichtbaren Narben belegen.

Wenn nun die Jungen dieses und jenes ausprobierten und hier und dort herumdrehten und -schraubten, brachten sie mich mitunter ungewollt in eine höchst gefährliche Situation. Im Eifer ihres Tuns vergaßen sie einfach, auf die kleine, lästige Marjell acht zu geben. So setzten sie einmal die Dreschmaschine in Gang, als ich von ihnen unbemerkt hinaufgeklettert war und ausgerechnet auf der Schräge vor der Öffnung mit den sich drehenden scharfen Messern kauerte, wo normalerweise die aufgeschnittenen Getreidegarben hineingeschoben wurden. Gott sei Dank ist nicht Schlimmes passiert, und meine Eltern haben weder von dieser Aktion noch von den anderen risikoreichen Spielchen etwas erfahren, wodurch uns unsere große Freiheit erhalten blieb. Ein Gebot gab es allerdings zu beachten: Was immer wir taten, die Bedientesten/Arbeiter durften durch unsere Spielchen und Streiche weder belästigt, noch bei ihrer Arbeit behindert und schon gar nicht um ihre Nachtruhe gebracht werden. So musste mein Bruder Herbert einmal ein tüchtiges Donnerwetter über sich ergehen lassen, als er heimlich einem Dienstmädchen eine von ihm mit dem Tesching erlegte Krähe in den Bettbezug gesteckt hatte und das arme Lottchen nachts in panikartige Angst geriet. Denn wenn immer sie im Dunklen von dem Unheimlichen in ihrem Bett weiter zur Wand abrückte, folgte es ihr prompt, da sie es ja mit dem Oberbett mitzog. Zum Lichtschalter greifen? Wie denn, hatten wir doch keinen elektrischen Strom!

Nachdem ich Hannelein als Freundin hatte und wir täglich beisammen waren - denn auch sie hatte ja außer mir niemanden in Waldfrieden, mit dem sie spielen sollte -, kamen natürlich neue Interessen hinzu. Für meine Brüder war die Kindheit mit Beendigung der Volksschule sowieso bald vorbei. Sie halfen nun auf dem Hof mit. Hauptsächlich fuhren sie die landwirtschaftlichen Maschinen wie Trekker, Selbstbinder, Mähmaschinen, Harkmaschinen und dergleichen, machten also die „besseren“ Arbeiten.

Auf Initiative unseres Stiefvaters durfte Herbert, der Älteste, in den Wintermonaten noch einmal die Schulbank drücken und zwar die der Landwirtschaftsschule in Insterburg. Diese wurde auch „Winterschule“ genannt, weil der Unterricht nur während der kalten Jahreszeit stattfand, damit dem Hof in den Sommermonaten die Arbeitskraft des Schülers auch weiterhin zur Verfügung stand. Für Herbert muss es frustrierend gewesen sein, sein neu erworbenes Wissen über Ackerbau und Viehzucht auf dem elterlichen Hof nicht anwenden zu können. Ich erinnere mich an Vorschläge, die er z.B. in Bezug auf Anbaufolge und Düngung machte, doch unser Stiefvater ließ sich keineswegs dreinreden oder gar das Zepter aus der Hand nehmen. Nun, eines Tages würde ja auch Herberts Zeit kommen, war er doch als ältester Sohn derjenige, der aus damaliger Sicht nach den Bestimmungen des „Reichserbhofgesetzes“ unseren Besitz als „Anerbe“ überschrieben bekommen sollte. Dazu später mehr.

Erlebnisse mit Haustieren

Natürlich waren wir Kinder mit dem Nutztierbestand , bestens vertraut, hatten daneben aber auch unsere eigenen Streicheltiere. So war ich z.B. die „Katzen-“ und „Hundemutter“ und besaß neben vielen Miezen stets ein bis zwei eigene Hunde, deren Privileg es war, frei herum zu laufen und nachts im Hausflur oder in der Küche schlafen zu dürfen, während die beiden Hofhunde tagein, tagaus an ihrer Hundehütte angekettet blieben. Eine der Hundehütten stand wie auf fast allen Bauernhöfen mitten auf dem Hofplatz, während die andere in die Scheunenwand integriert und somit nicht so stark der Witterung ausgesetzt war. Dagegen musste die Hofhütte in den eisigen Wintern mit Stroh und Erde abgedeckt und der Boden mit einem dicken Strohlager versehen werden, um dem Hund wenigstens etwas Schutz zu bieten. Zwar versuchte ich ein paarmal, einen Sack als Windfang an die Öffnung anzubringen, doch der starke Wind machte meine Bemühungen stets schnell zunichte. Dafür bin ich dann hin und wieder zu dem Vierbeiner in die Hütte gekrochen, drückte ihn fest an mich und versuchte, ihn mit meinem Körper zu wärmen. (Aber ich fror mehr als der Hund!)

Die Hunde hatten Flöhe, was keiner besser merkte als ich, schien ich doch jeden Floh magisch anzuziehen. Egal, ob zu Hause oder in der Bahn oder sonst irgendwo: Gab es irgendwo einen Floh, hatte ich ihn bestimmt bald im Umschlag meiner „Knöchelsöckchen“ sitzen. Die kleinen Plagegeister bevorzugten von den Hunden besonders meinen schwarzen Dackel „Lumpi“, und so sah ich mich öfter gezwungen, die Flohbekämpfung in einer Wanne mit Lysollösung vorzunehmen. Das gefiel weder dem Vierbeiner noch den Flöhen. Letztere kamen an die Felloberfläche, wo ich sie zu „knacken“ versuchte. Meistens waren es ihrer aber so viele, dass ich ihnen nicht schnell genug den Garaus machen konnte. Und wenn sie erst einmal Zeit hatten, sich etwas zu erholen, retteten sie sich mit einem Sprung auf meine „Knöchelsöckchen“. Das war dann der Moment, an dem ich mich geschlagen gab und das Unternehmen abbrach - bis zum nächsten Versuch.

Viele gute Erlebnisse hatte ich mit meinem treuen Hund „Prinz“.

Er sah und hörte alles und war immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Ich muss ihn auch als klugen „Hirtenhund“ und tapferen Rattenfänger loben. Letzteres bewies er, als wir eine Zeitlang von Ratten im Schweinestall belästigt wurden. Wie wohl alle Bauern hatte auch mein Stiefvater die Angewohnheit, vor dem Schlafengehen „ableuchten“ zu gehen, d.h. er ging mit der Laterne in der Hand durch alle Stallungen, schaute nach den Tieren und überprüfte den Verschluss der Türen. Der Hund ging stets mit und erwischte dabei so manchen ungeliebten Nager. An der Jagd auf Ratten beteiligten sich bald mehrere Personen, selbstredend auch ich. Da „Prinz“ nur Erfolg haben konnte, wenn es ihm ermöglicht wurde, schneller in die Schweinekoben zu gelangen als die Ratten in ihre Schlupflöcher, wurde nach folgender Strategie vorgegangen: Vor der Stalltüre Aufstellung genommen, Hund mit den Worten „Ratten, fass!“ scharf gemacht, Tür aufgerissen, mein Stiefvater mit der Laterne voran und die Koben ausgeleuchtet, wir schnell die entsprechenden Türen geöffnet, Hund rein und - Gequieke. Nun ja, die Schädlinge lernten schnell, wurden übervorsichtig und unsere Erfolgsquote infolgedessen geringer, sodass letztendlich doch mit Gift gearbeitet werden musste. Gut bewährte sich auch der Einsatz von ungelöschtem Kalk: ein Gefäß mit ungelöschtem Kalk, daneben ein Gefäß mit Wasser. Nachdem die Ratten von dem Kalk gefressen hatten, bekamen sie Durst und tranken von dem Wasser, was einen chemischen Prozess in Gang setzte: Der Kalk wurde im Magen gelöscht/„gebrannt“ und…

Wenn die Kühe im Rossgarten waren, hatten sie vor dem Hund großen Respekt; denn wenn sie nicht schnell genug spurteten, biss er ihnen in die Fersen. Sollten sie z.B. aus der hintersten Ecke der eingezäunten Weidefläche nach vorne zur Melkstelle kommen, brauchte man nur zu rufen: „Prinz, hol!“, und allein schon beim Anblick des sich nahenden Vierbeiners setzten sie sich in Bewegung und kamen angelaufen, manchmal zum Ärger meines Stiefvaters im Galopp, was seiner Meinung nach nicht gut für den Milchfluss war.

Mit den Katzen verhielt es sich so, dass man ihre Zahl ja nicht ins Unendliche anwachsen lassen konnte, was ich aber als Kind nicht einsehen wollte. Die „Geburtenkontrolle“ bestand nun darin, die Neugeborenen in der Scheune oder auf dem Heuboden aufzustöbern, bevor sie die Augen geöffnet hatten - was meistens in der 2. Lebenswoche geschieht -, dann rein in einen Sack, mit einem Stein beschwert und ab in die Mitte des Teiches des nahen Rossgarten (wenigstens nicht des Hausteiches!). Man versuchte natürlich, solche Aktionen vor mir geheim zu halten, doch gelang das nicht immer. Traute war wachsam! Und wie ich dann auch bat und bettelte, in diesem Punkt blieb mein mir doch sonst so wohlgesonnener Stiefvater hart. Da lief ich dann am Ufer hin und her und versuchte, das Bündel mit den jämmerlich schreienden Kreaturen aus dem Wasser zu fischen, doch meistens ohne Erfolg.

Da ich, die „Katzenmutter“, grundsätzlich um jedes Katzenjunge kämpfte, hatten wir schließlich 14 Tiere (oder gar mehr?). Anscheinend war das selbst den Katzen zu viel - können auch Katzen psychisch krank werden? -, denn sie fingen nun an, durch schlechte Manieren die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Normalerweise pflegten die Tiere ja beim Spüren eines bestimmten Bedürfnisses zur Tür zu laufen, wo sie schnell hinaus gelassen wurden. Doch jetzt plötzlich bevorzugten einige von ihnen die hinterste Wohnzimmerecke unter der Chaiselongue mit dem tief herunter hängenden Überwurf. Es war wie verhext: Unerwartet schossen sie auf dieses Ziel los - ich schreiend mit dem Besenstiel hinterher. Leider, leider ließen sie sich nur selten stoppen, weder von mir noch von sonst jemandem. Ich will nicht näher ins Detail gehen. Jedenfalls machten sie sich äußerst unbeliebt, vor allem bei den Dienstmädchen, die ja die „Hinterlassenschaft“ wegzuputzen hatten. So wurden sie aus dem Haus verbannt, d.h. sie bekamen zwar noch in der Küche oder im Flur ihr Fressen - Essensreste oder in Milch eingeweichtes Brot -, aber dann ab in den Hof mit ihnen! Nun, es ging ihnen in den Stallungen nicht schlecht. Sie bevorzugten den Kuhstall, weil es dort am wärmsten war und der Schweizer ihnen nach jedem Melkvorgang gegen den Willen meines Stiefvaters frisch gemolkene Kuhmilch in ein Schüsselchen schüttete. Er schätzte sie als gute Mäusefänger, die ihm seiner Meinung nach den Stall und den darüber liegenden Heuboden frei von unappetitlichem Mäusekot hielten.

Meine Brüder züchteten allerlei Getier wie Kaninchen, Meerschweinchen und Hamster. Im Sommer bauten sie für sie große „Freigehege“ aus Maschendrahtzaun, doch währte das Glück nie lange. Die eifrigen Nager, vor allem die Kaninchen, buddelten sich unterirdische Gänge, durch die sie ins Freie gelangen konnten. So mussten sie leider, leider immer wieder recht bald in ihre Kutzen/Käfige gesperrt werden. - Woher die Tiere ursprünglich stammten und wohin sie auch wieder verschwanden, weiß ich nicht. Die Buben durften in diesem Punkt recht eigenständig handeln. Geschäfte, Tauschgeschäfte mit anderen Buben?

Die einzigen Tiere, die bei uns vernachlässigt wurden, bis sich mein Bruder Herbert ihrer annahm, waren die Tauben. Tauben gehörten zwar auf jeden Bauernhof, wurden aber von meinem Stiefvater nach dem Nützlichkeitsprinzip als eher schädlich eingestuft, fraßen sie doch tüchtig Getreide aus dem Hühnertrog und pickten auf dem Feld die frisch ausgesäten Samenkörner auf, während sie wenig zur Ernährung beitrugen. Unsere Tauben hatten ihre Behausung in der allerhöchsten Giebelspitze des Wohnhauses über den beiden sich im Obergeschoss befindlichen Zimmern für Gäste und Dienstmädchen. Es handelte sich um einen großen, hellen Raum mit Fenster und Öffnung für die Abflugstange. Im Mittelbereich konnte man sogar aufrecht stehen. Als Herbert die Tauben unter seine Fittiche nahm, beschaffte er sich auch (durch Tauschhandel mit anderen Jungen?) ein paar besonders hübsche Ziertauben. Es war eine echte Freude, sie auf dem Dach zu beobachten. Selbst mein Stiefvater schien Gefallen an ihnen zu finden.

An sonstigem Federvieh hatten wir natürlich Hühner, Gänse, Enten und Puten, deren Anzahl sich im Laufe des Krieges beträchtlich vergrößerte. Denn Gänse, Enten und Puten waren der einzige Nutztierbestand, der nicht von den Behörden zwecks Ablieferung oder Erteilung einer Schlachtgenehmigung erfasst wurde, und auch die Anzahl der Hühner war nur zur Festsetzung der abzuliefernden Eier von Bedeutung. Und hier ergab sich außerdem die Möglichkeit, ein bisschen zu schummeln. Denn da es bei der großen, auf dem ganzen Gehöft frei herumlaufenden aktiven Hühnerschar unmöglich war, jedes einzelne Huhn zu zählen, konnte deren Zahl nur geschätzt werden, und diese Schätzung beruhte auf der Vorgabe des Besitzers. Nun, der amtliche Schätzer war einem durchaus wohlgesonnen, und so … Natürlich mussten Grenzen eingehalten werden, um niemanden in Schwierigkeiten zu bringen.

Das Federvieh diente uns nicht nur uns als zusätzliche Nahrungsquelle, sondern war auch während der Kriegsjahre für die mit Nahrungsmitteln knapp gehaltenen Städter ein hoch geschätztes Mitbringsel. Außerdem eignete es sich als Tauschobjekt oder zum „Schmieren“. So konnte mitunter eine mit einem bratfertigen Huhn/Hähnchen gefüllte Tasche plötzlich einen Gegenstand unter dem Ladentisch hervorzaubern, dessen Vorhandensein zuvor in Abrede gestellt worden war.

Wir besaßen ausschließlich weiße „Leghorn“-Hühner. Das ist eine zwar leichtere, aber dafür sehr legefreudige Hühnerrasse, die als anspruchslos in der Haltung und als gute Futtersucher und Futterverwerter bekannt ist. Für den Nachwuchs sorgten früher ausschließlich auf Eiern brütende Glucken, doch mit dem Fortschritt und dem größerem Bedarf ging meine Mutter dazu über, Eintagskücken zu bestellen. Was für eine Freude, wenn diese kleinen Flauschbällchen eintrafen! Als Ersatz für die fehlende Glucke diente ein auf niedrigen Beinen stehender, großflächiger Grude-Ofen (Anmerkung: Grude/Koksklein brennt nur glimmend und erzeugt mäßige, lang anhaltende Wärme), unter dem die Kleinen Schutz und Wärme suchen konnten. Zur weiteren Aufzucht hatte mein Stiefvater ein beheizbares, hölzernes Hühnerhaus auf Kufen bauen lassen, das mit Hilfe von Pferden an jeden beliebigen Ort gezogen werden konnte. Als Abschreckung gegen Raubvögel thronte auf dem Dach ein sich im Wind drehendes, knarrendes Gebilde, während der Auslauf durch feingliedrigen Maschendraht gegen Raubtiere abgesichert war. Trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen lagen ab einem bestimmten Zeitpunkt immer wieder kleine Flaumfederchen auf dem Boden herum, so dass sich mein Bruder Herbert mit seinem Tesching auf die Lauer legte. Er staunte nicht schlecht, als er das „Raubtier“ entdeckte: Es handelte sich nicht etwa um einen Marder, einen Iltis oder ein Wiesel, sondern um eine unserer zahlreichen Katzen, die damit - zum Schutz der Küken - ihr Leben verspielt hatte.